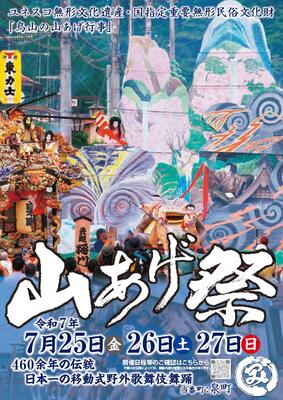

時は永禄3年(1560年)時の烏山城主那須資胤が、当地方の疫病防除、五穀豊穣、天下泰平を祈願し牛頭天王を烏山に勧請しました。その祭礼の奉納余興として、当初は相撲や神楽獅子等が行われていました。やがて、江戸で常磐津所作が流行したのをきっかけに常磐津所作を奉納余興として行うようになり、今日のような全国でも類以を見ない絢爛豪華な野外歌舞伎になりました 。この「 山あげ祭 」は 、六町内が輪番で行われ、毎年七月の第四土曜日を含む金曜、土曜、日曜の3日間行われます。

山とは、網代状に竹を組んだ木枠に烏山特産の 烏山和紙を幾重にも貼りその上に山水を描いた「はりか山」の事です。その「山」を人力で揚げる事から、「山あげ祭」と呼ばれるようになりました 。

「 山 」は常磐津所作(踊り)の舞台背景として揚げられ、観客の前に据えられた舞台から道路上約百メートルの間に百名に及ぶ当番町若衆が一糸乱れぬ団体行動のなか向拝、座敷、波 松 、舘 、前山 、中山 、大山等が瞬く間に遠近よく配置されます。そして、常磐津の三味線と唄にのって、町の踊子が鍛練された美しい踊りを披露する日本一の野外劇です。主な演目としては 、「将門」「戻橋」「蛇姫様」「吉野山」「老松」「関の扉」等があります。

奉納余興公演は「笠揃」から「笠抜」まで、4日に渡り10数回の公演を市内各所にて行われ、その年の当番町が全て行います。この「山あげ」余興公演は、一言で歌舞伎の野外劇と言うことが出来ます。

舞台の左には花道ができ、花道の後ろには御拝(向拝・屋台の飾部)が置かれ、荘重さを加えます。舞台の右は太夫座であり、舞台の後方には橋(松)、波、館、前山、中山、大山が遠近よく立てられます。(山を人力で立てることを山をあげると言い「山あげ」となる)これらの山には山水が描かれ、四季の情趣が豊かに現されます。

こうして、巾は道路巾8メートル、奥行き100メートル、高さ10メートル程に及ぶ巨大な野外演舞場ができあがり、ここで常磐津に合わせて、それぞれの歌舞伎舞踊が演じられます。

当番町の若衆達がこの舞台や太夫席、背景等を公演場所で組み立て、歌舞伎の野外劇中はそれら背景を特殊効果などで操作したり、花火や音響、光等で幻想的に演出する役割も請け負っています。

公演が終わるとそれらを素早く解体し、舞台を変形させて「地車」にして積み込み、次の公演場所に向かいます。

芸題のあらすじへ

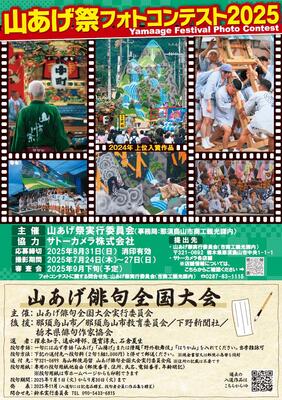

山あげ祭フォトコンテスト

ご参加ください!

【応募締め切り】

2025年8月31日(日)消印有効

【撮影期間】

2025年7月24(木)~27日(日)

【審査会】

2025年9月下旬(予定)

↑観光スポットまでナビゲート!

↑観光スポットまでナビゲート!